正在召開的2022全國“兩會”上,來自全國各地的代表、委員齊聚北京、共商國是。

作為全國人大代表,中國工程院院士、清華大學醫學院講席教授、生物芯片北京國家工程研究中心主任、博奧晶典董事長程京,在今年的全國兩會上一如既往地盡責履職、建言獻策,圍繞人民生命健康與中醫藥發展積極參政議政,其精彩觀點獲人民日報、北京日報、環球時報-環球網、新京報等諸多權威媒體聚焦關注,人民資訊、新浪、網易、海外網等各媒體渠道轉載,在社會各界引起了強烈反響。

下面讓我們一起來觀看程京代表的部分精彩觀點吧!

人民日報

廣大科技工作者要自覺當好

科技自立自強的排頭兵

習近平總書記3月5日下午在參加內蒙古代表團審議時發表重要講話,并強調要不斷提高我國發展的競爭力和持續力。

“習近平總書記站在黨和國家事業發展的戰略全局,深刻闡明了加快實現高水平科技自立自強對提高我國發展競爭力和持續力的重大意義。”中國工程院院士、清華大學醫學院生物醫學工程系講席教授程京代表說,廣大科技工作者要自覺當好科技自立自強的排頭兵,推動關鍵核心技術自主可控。程京代表認為,廣大科技工作者要從國家急迫需要和長遠需求出發,努力在原始創新上取得新突破,在重要科技領域實現跨越發展。

北京日報

呼吁建立中醫藥國家實驗室

3月6日晚,十三屆全國人大五次會議北京代表團舉行媒體視頻連線采訪,代表們走進視頻采訪室,介紹了他們深耕專業領域、扎實調研與深入思考后提出的建議。

作為全國人大代表參政議政近10年,全國人大代表程京坦言,自己從最初的“門外漢”,逐步學會了如何去更好地履職。“不管是從國家戰略高度,還是從基層百姓角度出發,一點一滴地學習如何去收集相關信息,如何去提出好建議。”他說。

程京來自醫療衛生領域,每年所提的建議都離不開對人民健康、疾病預防的關注。特別是在中西醫結合、繁榮中醫藥發展、推動“健康中國”建設等方面,程京提出了不少建議。

今年,他提出的三個建議均與中醫藥發展有關。建議國家考慮盡快建立一個針對中醫藥發展的國家中醫藥交叉創新中心,或是國家實驗室。

發展中醫藥,絕不意味著在中醫藥本行業里“閉門造車”。程京提醒,中醫藥的發展一定要借助很多其他學科的力量。如生物信息技術、人工智能技術、合成生物學技術、化工材料科學技術等。這樣的話,中醫的診療儀器設備,或者是中藥創新藥物的開發,才有可能直追西醫的診療儀器設備和西藥水平。否則我們永遠會停留過去,做不到數字化,談不上標準化,更不可能國際化。另外,他建議,希望國家相關部門在針對中醫藥的創新審批方面能夠更多吸納研究人員和企業的建議,使制定出的政策法規更好促進中醫藥發展。

環球時報-環球網

需要警惕醫藥領域被外部“卡脖子”

“伊拉克戰爭就是一個教訓,美國與伊拉克開戰時,對整個伊拉克實行全面禁運,任何國家的飛機都飛不進去,美國雖然聲稱這樣做針對的是伊拉克軍隊,但卻殃及普通伊拉克百姓,許多病人因此沒有了救命的藥和醫療器械該怎么辦?這是一個值得思考和警惕的問題。”3月7日,全國人大代表,中國工程院院士、醫學生物物理學家程京在接受《環球時報》記者采訪時表示,國家應該科學地謀劃中醫藥的發展,鼓勵其他學科的力量加入到中醫藥的交叉創新中來,真正實現中西醫并重,這樣即便有朝一日真的遭遇外部封鎖,我們也不會在事關人民健康和生命安全的醫藥領域被外部卡住“脖子”。

“現代社會,假如我們遇到了極端封鎖的情況,有什么東西是我們可以舍棄的?我們興許可以不用手機,可以不開車,可以不看電視,這些也許都沒問題。但是如果自己和身邊的人遭遇了重大疾病那該怎么辦?我想,只要有一線希望,我們都不會放棄對生命的救治。”在采訪中,程京描述了這樣一幅場景。

程京表示,過往的教訓啟示我們,一旦遭遇極端情況,例如大規模的軍事戰爭,或者貿易戰爭爆發,“戰火”假若蔓延到醫療領域,外部勢力對普通中國百姓看病救治所需的醫療物資實施全面禁運的時候,我們的整個醫療體系必然會面臨極大的危機。

程京介紹稱,因為許多依賴進口的藥品、與進口醫療儀器設備配套的試劑都是有有效期的。這些醫療物資并非可以通過大量買進作為戰略物資的方式來儲存10年或者20年,“時間長了它們會降解、會失效。”

因此,程京提出,如果不能夠超前考慮,立足未來,將我國的中醫藥發展起來,一旦遭遇極端封鎖的情況,我們極有可能在這個事關人民健康和生命安全的醫療領域被被別人“卡住脖子”,這勢必影響到國家的安全和穩定。在今年的全國兩會上,程京也就相關問題提出了自己的建議,希望引起有關方面的高度重視,能夠認真落實中醫藥的守正創新,真正實現中西醫并重。

程京介紹稱,在提案中,他提議國家應該考慮盡快建立一個針對中醫藥發展的國家中醫藥交叉創新中心,或者是規模較大的國家實驗室。程京認為,想要推動中醫藥的持續發展,如果僅僅依靠中醫、中藥領域自身的專業人員難以實現,一定要借助其他學科的力量,比如生物信息技術、人工智能技術、合成生物學技術、化工、材料科學技術等等,都需要加入進來助力中醫藥的發展。

“中醫的診斷和治療,如果我們想要超越西醫的診斷和治療的話,這些學科必須加入進來,比如人工智能,如果我們讓人工智能技術來賦能中醫的診斷,我們就可以避免一個病人站在10個中醫面前,得出10種診斷結果的情況。”程京認為,中醫的發展不能永遠停留在千百年來依靠醫生的眼睛、手等器官作為“診斷傳感器”的時代。如果中醫藥做不到數字化,就談不上標準化,就更難以國際化。

“現代科學和工程技術的知識,全球的西醫都在應用,中醫為什么不能用?如果我們的中醫要得到國際社會的認可,這是躲不開的,涉及到中藥也是一樣的,如果我們的中藥機制解釋不清楚,人家就很難接受你。”程京稱。

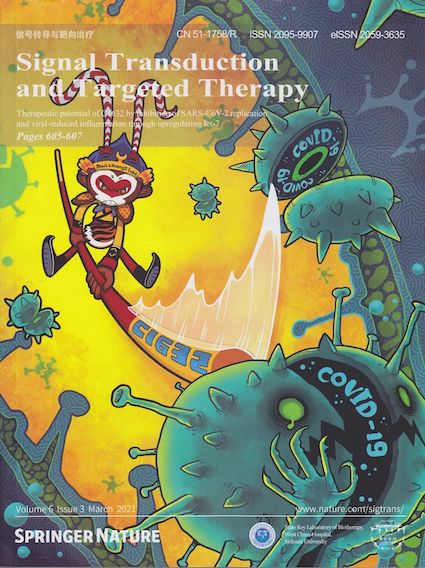

程京透露,2021年其所在的團隊做過一個嘗試,就是將包括國家制定的“三藥三方”在內的,我國抗擊新冠疫情所使用125個中藥藥方,通過基因以及生物信息學技術全部進行解析,解析完后,針對免疫力差和免疫力強的兩類人群進行排序,用得分的方式對所有方劑作數字化評價,然后用現代生命科學的理論,比如轉錄因子如何實現調控,哪些蛋白被激活,信號通路如何打通逐一進行解釋,相關研究成果已在國際知名期刊Signal Transduction and Targeted Therapy(IF=18.187),許多國際同行對這個研究成果反響熱烈,對中醫藥欠缺了解的醫學專家借此也能夠理解中醫藥抗疫的機制。

Signal Transduction and Targeted Therapy(2021,6:577-579)

程京認為,這應該是中醫藥發展的一條路徑:在中醫藥的大學教育中去加強現代生命科學,生物信息學等學科的相關教育。這樣培養出來的中醫藥專業的學生,很容易就可以架設好與國際溝通和接軌的橋梁,從而將中醫更好地推向世界,“從此,我們的中醫藥研發以及診斷救治也可以告別憑經驗用藥的時代,而真正走入理論指導用藥,精準治療的新時代。”

2022

兩會前沿聲音

晶典與你 共同關注